動(dòng)態(tài)分享

宜興紫砂壺歷史介紹

動(dòng)態(tài)分享, 紫砂常識(shí)

2020年12月1日

4288

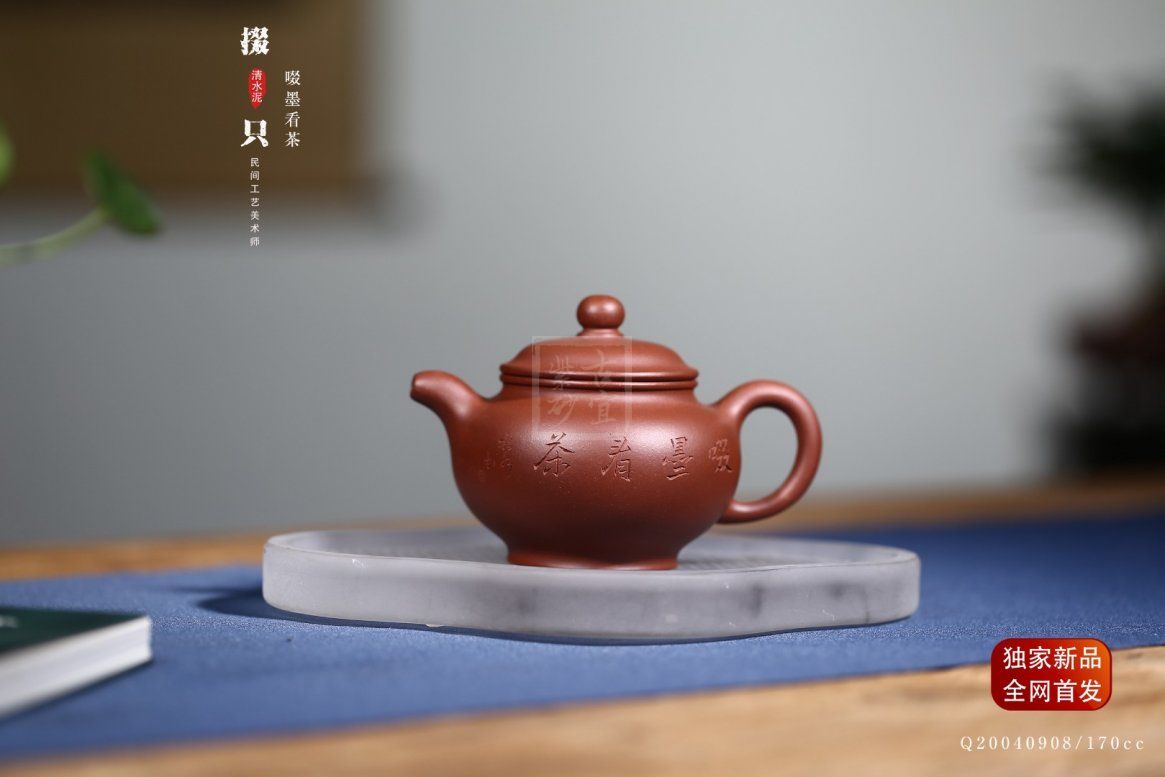

宜興紫砂壺在我國有著悠久的歷史,他不僅有著很高的實(shí)用價(jià)值,而且有著很高的藝術(shù)價(jià)值。至于一些古董級(jí)別的宜興紫砂壺更是價(jià)值連城。宜興紫砂壺自古以來就是一些收藏愛好者青睞的收藏珍品。

宜興紫砂壺歷史介紹

美國三潘市亞洲藝術(shù)博物館的謝瑞華女士,對紫砂壺的有關(guān)分類、斷代有進(jìn)一步的研究。她將宜興紫砂壺的發(fā)展歷史分為以下幾個(gè)時(shí)期:

草創(chuàng)期:16世紀(jì)以前,即從北宋中期到明代萬歷年間。宜興羊角山出土的紫砂殘片復(fù)原的器皿,是所見早的紫砂壺實(shí)物標(biāo)本。明代正德年間的作品多為自然形的樹癭壺,根據(jù)文獻(xiàn)所載,這時(shí)期的代表人物主要是金沙寺僧和供春。

期:16世紀(jì)晚期到17世紀(jì)初期,即從萬歷年間到明代末年。這時(shí)期輩出,壺式千姿萬態(tài),特別注意筋紋器的制作,這種風(fēng)氣延續(xù)到18世紀(jì)以后。這個(gè)時(shí)期的代表人物是時(shí)大彬和徐友泉。

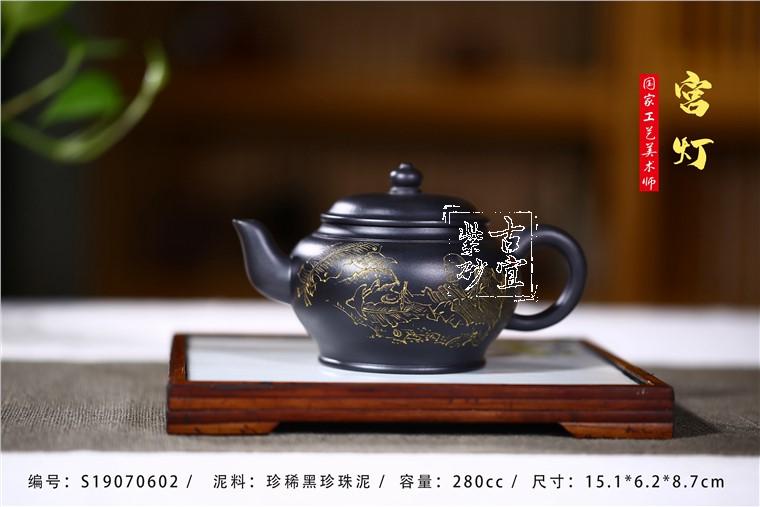

第二期:17世紀(jì)晚期到18世紀(jì)末,即從清康熙到乾隆晚期。自然形壺、幾何形壺、筋紋器和小圓壺(即水平壺的前身)這四類壺型都有燒造,筋紋形壺已開始被自然形壺所取代,自然形壺受到歡迎。同時(shí)較注意壺面的裝飾,更多在壺面施釉或加彩繪裝飾。這一時(shí)期的代表人物是陳鳴遠(yuǎn)。

第三期:19世紀(jì)初到19世紀(jì)末,即從清嘉慶到光緒年間。這個(gè)時(shí)期文士與紫砂藝人交往甚密,出現(xiàn)了在壺上鐫刻書畫的風(fēng)尚。紫砂壺的造型比較簡單,為在壺的平面上施展才華提供了更大的自由。這一時(shí)期的代表人物事陳曼生和楊彭年。

第四期:19世紀(jì)末到20世紀(jì)中葉,紫砂壺的生產(chǎn)更為商業(yè)化,壺上開始印有店號(hào)標(biāo)記。自然形、幾何形、筋紋器和水平壺四類茶壺大量產(chǎn)銷,精心制作的藝術(shù)性高的壺在減少,但也不乏佳作的出現(xiàn)。這一時(shí)期的代表人物是程壽珍和馮桂林。

第五期:20世紀(jì)中葉今,即現(xiàn)當(dāng)代。戰(zhàn)亂多年以后,紫砂壺生產(chǎn)逐步恢復(fù)。四類壺型續(xù)有生產(chǎn),新的品種日漸增多,仿古和創(chuàng)新兼?zhèn)洌谘b飾上出現(xiàn)金絲銀線鑲嵌等新工藝,紫砂壺創(chuàng)作保持傳統(tǒng),推陳出新。這一時(shí)期的代表人物是顧景舟和蔣蓉。

宜興紫砂壺的歷史可謂是源遠(yuǎn)流長,因?yàn)樵缭诿鞔履觊g就有了生產(chǎn)宜興紫砂壺的記載了。到了清代以后,宜興紫砂壺更是不斷地發(fā)展,無論是紫砂壺的制作工藝還是紫砂壺的繪畫雕刻藝術(shù)都有了質(zhì)的飛躍。而且在明清之間也出現(xiàn)了一批舉世聞名的紫砂壺珍品。傳說宜興紫砂壺的創(chuàng)始人是明朝正德年間的龔春。

當(dāng)代的紫砂大師,首推顧景舟老先生。其余如蔣蓉、徐秀棠、徐漢棠、鮑志強(qiáng)、高海庚、朱可心、何道洪、裴石民、王寅春、李昌鴻、顧紹培、汪寅仙、呂堯臣等也各自身懷絕技,各有專長,皆為一時(shí)俊才。宜興紫砂壺起源于何時(shí),這在學(xué)術(shù)界和紫砂器愛好者之中都進(jìn)行過。

(來源:互聯(lián)網(wǎng))

– THE END –

本站的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如不慎侵犯到您的權(quán)益,請聯(lián)系客服,我們會(huì)在36小時(shí)內(nèi)刪除。

本文由 紫砂學(xué)堂 作者:古宜 發(fā)表,轉(zhuǎn)載請注明來源!

關(guān)鍵詞:宜興紫砂壺歷史介紹