動態分享

紫砂壺為什么要整口?

口蓋嚴謹,密封性好,是許多壺友評價紫砂壺做工的標準之一。

于是壺的口蓋嚴密且通轉,已經成了現今大多數壺友購壺的基本要求,而為了達到這個要求,就有了整口這一工序。

今天與大家聊一聊紫砂壺的整口。

紫砂整口

其中有許多不可控因素,可能進窯之前是嚴密通轉的出窯就未必,這樣燒制成品后,壺蓋與壺口很難完全嚴絲合縫。

整口工序

整口,即是一遍燒制后,通過打磨的方法磨平口沿、磨掉蓋子口多余的部分。

之后抹上同種泥料,再次燒制,這樣,做出來的壺就口蓋嚴謹了。

整口好壞

有許多壺友比較反感整口,因為經過整口過的壺,一般在壺蓋口都會有色差。

因為整口破壞了明針,露出了砂粒和氣孔,即使抹泥重燒之后,仍會有色差變化。

口蓋色差

一般來說普通紫泥或者段泥,顆粒較粗的話,整口后的痕跡是相對看的出的,而朱泥大紅袍或者目數較高的紫泥,越細膩,這個痕跡就相對越不明顯。

因為整口后的劃痕其實就是暴露在外的紫砂顆粒的感覺,自然是泥料越粗,痕跡越明顯。

許多壺友認為整口是作者的工不到位,所以才需要進行修整,而且認為整口破壞了一把壺的完美品相。

其實并不是這樣的。

首先,這不能片面的講是工的緣故。要想不整口的壺,口蓋也嚴密通轉。只有制壺者同時也對泥料、泥性都非常了解,掌握不同泥料的收縮率才能做到。

但很少有制壺與泥料都精通的壺藝人,甚至可以說是鳳毛麟角。即使是以前的龍窯老壺,很多壺的口蓋都不是非常嚴密的。

整口工序

而且,整口對制壺的工藝也是有要求的:

1.蓋子不能太大,不然整口時要磨掉的部分太多,極為費力難做。

2.壺蓋一定要稍微大于壺口,如果做生坯時蓋子大小正好,或者小了些,那燒成后口蓋會更寬的。

其次,要求口蓋要密封性好,又不接受整口,在一定程度上來說是矛盾的。

舉個例子,一位作者做了一把石瓢,沒有進行整口,導致壺蓋有些涎水,壺友們紛紛抱怨不好用。這次他又做了一把石瓢,進行了整口,又有壺友抱怨破壞了品相,難看。

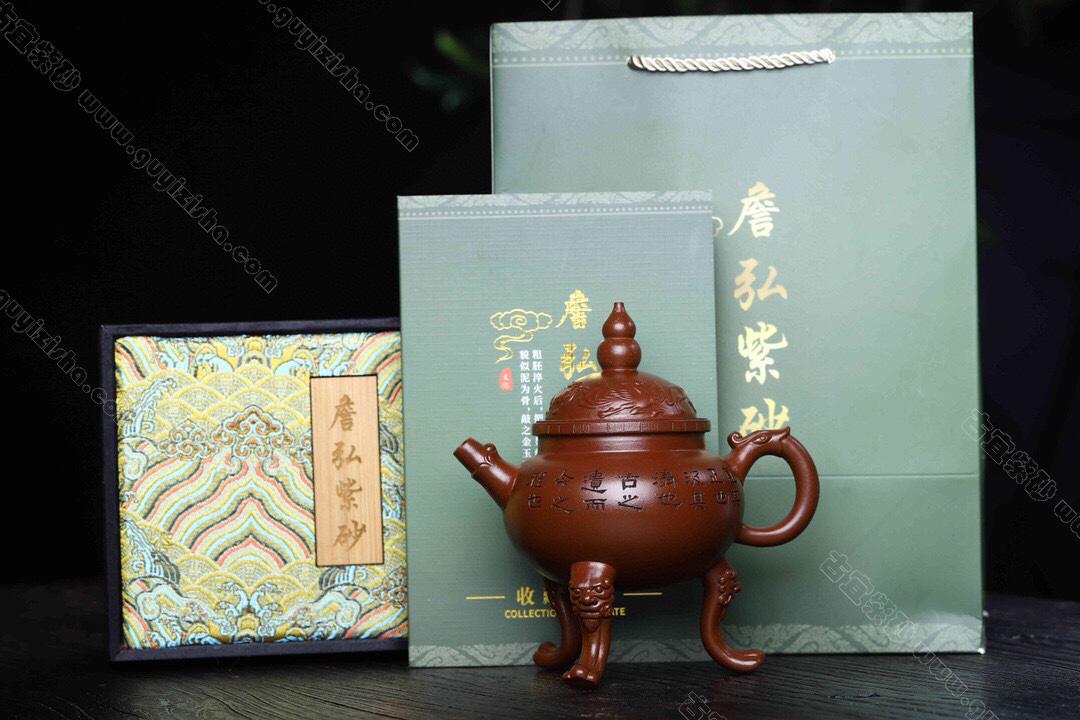

子冶石瓢

那作者到底是整還是不整口呢?

答案是市場說了算。

大部分的壺友都將密不漏水做為一把好壺的評判的標準,于是根據市場的反映調整,整口也就成了如今常見的一道工序了。

(來源:紫砂壺鑒賞與收藏秘籍)

– THE END –

本站的部分內容來源于互聯網,如不慎侵犯到您的權益,請聯系客服,我們會在36小時內刪除。

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 發表,轉載請注明來源!