動態(tài)分享

筋紋器紫砂壺的傳承和制作(圖解)

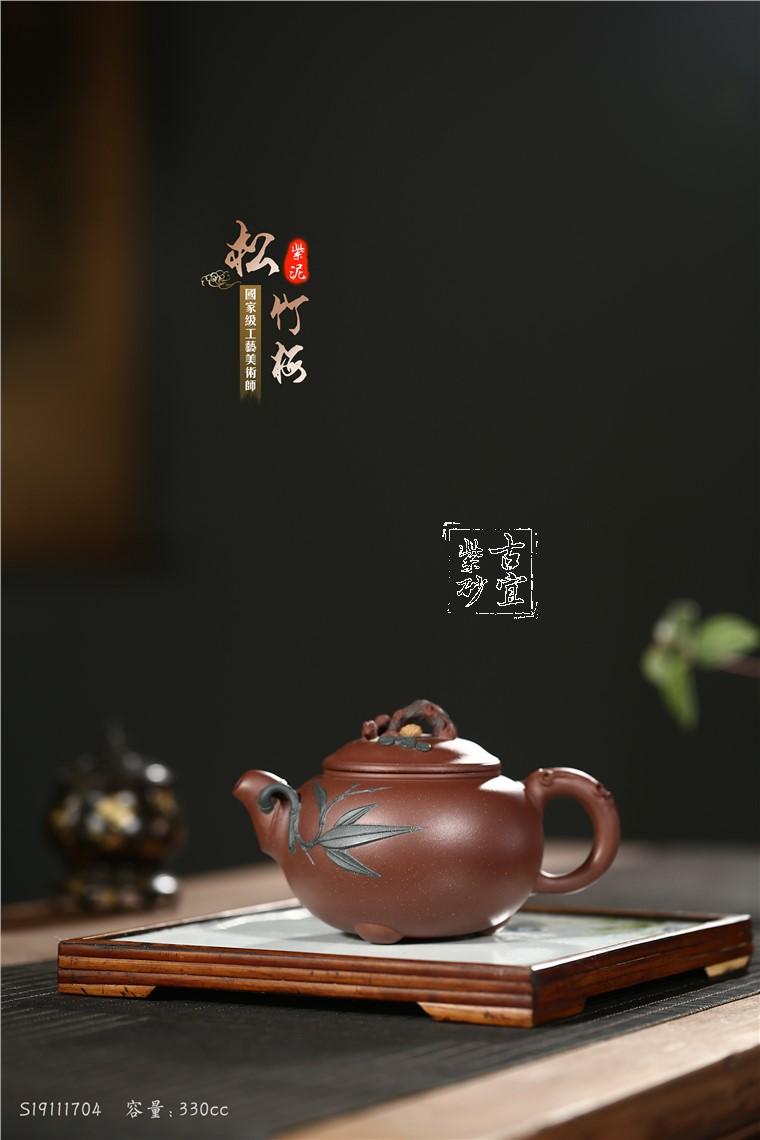

紫砂筋紋器是紫砂造型中不可缺少的類型之一,同時也是紫砂壺體系中最常見的一種形式,她與光貨、花塑器共存于世,各自演繹著自己的精彩。紫砂筋紋器的創(chuàng)作理念主要來源于自然界瓜果或者花瓣的筋紋或紋理,經(jīng)過不同的工藝創(chuàng)作而成,其紋理清晰,線條順暢,具有韻律美,而筋紋器也是紫砂造型中最具代表及影響較大的門類之一。

明朝時大彬的高徒李仲芳和徐友泉均是制作紫砂筋紋器的高手,李仲芳制作的筋紋器在變化中身以渾圓為主,流把以方形為主,于變化中求統(tǒng)一協(xié)調(diào),為紫砂筋紋器的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。而徐友泉“變化其式……畢智窮工,移人心目。”可謂是別具一格。他制作的《仿古盉形三足壺》簡練大方,古樸而雅正,亭亭玉立,雍容華貴,于簡練中求氣度,開創(chuàng)了紫砂筋紋器的新風(fēng)尚。而他其他的筋紋器作品亦做到工藝精致,口蓋任意轉(zhuǎn)換,吻合自如,將筋紋器的工藝表現(xiàn)得淋漓盡致。

到了清朝時期,隨著一些習(xí)慣與風(fēng)俗的改變,筋紋器的造型也開始發(fā)生變化,逐漸融合了其方器、圓器與花塑器這三種器型,自然筋紋器的造型開始以多種造型展現(xiàn),無論是方型、圓型、混合型,均用筋紋組成線條,蓋與口瓣瓣相吻,筋紋表達(dá)從蓋頂端放射到蓋口,再舒展過渡至壺體,直至壺底,貫通一氣。瓣面大小如一,腴而不腫。轉(zhuǎn)角鈍而不圓,呈現(xiàn)出勻稱豐腴的寶相。縱觀清朝的一些筋紋器作品,凝重、厚實(shí)、古樸便成了清朝早期筋紋器的特征之一。而清朝中期《八卦龍頭一捆竹》的出現(xiàn),又將筋紋器推向了另一個高潮,將中國的文化意韻構(gòu)思于壺上,同時顯示了壺藝家的文化修養(yǎng)與技藝。

至近現(xiàn)代以王寅春為代表的筋紋器壺藝家將筋紋器的創(chuàng)作推向另一個高潮,王寅春后期創(chuàng)作的《裙花壺》以精而巧,精而小,精而雅的特色,既莊重古樸,又飄逸優(yōu)美,清秀端麗,別致獨(dú)到,成為王寅春創(chuàng)作生涯中最成功的紫砂筋紋器經(jīng)典作品之一。另外馮桂林的制作的《五竹壺》頗有現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念,這也開創(chuàng)了將筋紋器結(jié)合竹器的時期,創(chuàng)作影響甚大。

筋紋器發(fā)展到今天已成為紫砂工藝師們最愛的器型之一,對創(chuàng)新的筋紋器也都有各自獨(dú)特的特點(diǎn),這些作品即不失傳統(tǒng)又具有現(xiàn)代的活力,且筋紋器的樣式也變化無窮。筋紋器這種優(yōu)良傳統(tǒng)應(yīng)該繼續(xù)發(fā)揚(yáng),同時在發(fā)揚(yáng)的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新,如此這種技藝才不會失傳,還能不斷的推陳出新,筋紋器的隊(duì)伍會不斷的擴(kuò)大,喜歡紫砂筋紋器的壺友也會越來越多,給其動力向更大更遠(yuǎn)的的空間發(fā)展,使紫砂筋紋器萬古流傳。

筋紋器紫砂壺的制作過程

1.用木搭子打成厚薄均勻的各部位泥片和泥條。

2.用樣板及鑿子切割筋紋器壺的壺口、壺蓋,校正口、蓋置換通轉(zhuǎn)平整。

3.確定壺的尺度,打好圓形的身筒。

4.將打好身筒置于石膏模具中,并用工具擋規(guī)整。

5.擋規(guī)整后筋紋器壺身基本形狀。

6.擋好壺身后,須口部滿片,保持壺體中空及濕度,以防后期加工、清理時變形。

7.用各種規(guī)格的線梗、牙子、尖刀規(guī)范清理筋紋和口部、底部。

8.用手工搓制壺嘴、壺把。

9.用模具制作壺蓋,并用專制工具和明針理清蓋內(nèi)、外的筋紋。

10.用脂泥粘接壺嘴、壺把、并用尖刀、明針加工清理。

11.用樣板校正。并用鑿子開啟口部,使筋紋瓣整齊劃一,尺度準(zhǔn)確。

12.裝上壺嘴、壺把、并校正位置。

13.將制好壺紐用脂泥粘接上壺蓋,并清理和整修,使每條筋紋規(guī)整如一。

14.全器加工,整理完畢,鈐上壺藝家印章。

15.制作結(jié)束,讓其稍干后,需反復(fù)整理口蓋,直配合平整嚴(yán)密,即可入窯燒成。

(來源:互聯(lián)網(wǎng))

– THE END –

本站的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如不慎侵犯到您的權(quán)益,請聯(lián)系客服,我們會在36小時內(nèi)刪除。

本文由 紫砂學(xué)堂 作者:古宜 發(fā)表,轉(zhuǎn)載請注明來源!

關(guān)鍵詞:筋紋器紫砂壺的傳承和制作