紫砂技巧

紫砂壺工藝體系以及審美

紫砂文化是中國傳統文化的一支,所以紫砂的審美可以歸屬于傳統文化的審美。宣德爐對紫砂的造型有著深遠影響。

據史料記載,明宣德三年三月,因見郊壇、太廟、內庭所陳設的鼎式樣鄙陋,就用暹羅所貢(現在的泰國)的風磨銅仿造古代款式大量鑄造香爐,宣德爐的器型對歷代的各種器皿造型產生了深遠的影響,因為它是依照博古、考古、諸書,及內庫所藏官、汝、哥、均、定的名窯名器,并從中挑選式樣繪圖進而依樣鑄造,總計3365件,117式,而這些當時就成為經典。

從明代中期開始,貴族文化式微,江南文人的精神寄托主要就兩件東西——香爐和紫砂壺,二者的共同點在于高雅的造型。這是中國士大夫文化式微之際發出來的一股清流,即使到了清末沒有了創造力,但這股清流一直流傳在民間。紫砂藝術的流傳就是其中之一,這是很值得驕傲的。

而正如前面所述,宣德爐的造型符合中國傳統文化的審美定式,石瓢的把就是由宣德爐的蚰龍耳演化而來。而我自己的紫砂壺造型也借鑒了許多宣德爐的造型。對于紫砂的審美境界,我個人認為應該有三層:

1、最高境界,隨心所欲——得天趣

清中期的陳曼生曾經說過:書、畫不必十分精到,得天趣就行了。這句話只能對高手而言,字都不會寫能寫出得天趣的書法作品嗎?當然不能。必須是達到一定的境界后偶有靈感而創作出來的作品,紫砂藝術也一樣。清末有個名家黃玉麟,善做供春壺,一次做好幾把(有次四五把),因天氣不爽就放在屋外晾曬,沒想到雞被狗嚇得亂飛亂踏,就把那幾把壺踩壞了,但黃玉麟看后大喜,太好了,我都做不到這么好。據記載,這是黃玉麟一生最好的壺。這個故事傳達了一個信息:“天趣不是想追求就能達到的。”

2、有靈魂的作品——得情趣

工藝師和一般做壺人的最大區別在于作品有沒有思想。藝人通過自己的雙手把自己的(也可以說是別人的)思想融入作品,賦予它靈魂,那這件作品就是藝術品,否則就是普通的商品。而有思想的壺還要看它的思想有沒有情趣,是不是高雅。現代的作品中顧景舟的“鷓鴣提梁壺”就是代表,他自刻“癸亥春,為治老妻痼疾就醫滬上,寄寓淮海中學,百無聊中摶作數壺,以寄命途坎坷也,景洲記,時年六十有九”。字里行間,充滿了情感,有情趣的作品在紫砂史上最典型的就是清末的玉成窯,代表作博浪錐、漢鐸、柱礎、秦權,上面的刻款把把有情趣。

玉成窯有何心舟、王東石那樣的高手在做壺,有梅調鼎那樣被稱為百年來第一的書畫家及胡公壽、任伯年等海派畫家親自動刀,但我對那些作品的評價是以情趣為美。為什么?那是時代造成的,太平天國時期,江南百廢待興,民生極苦。梅調鼎又是個有性格的讀書人,雖不為五斗米折腰,但無米下鍋的日子還是很難有極品出來的,而且玉成窯還有個天生的缺陷——那條小窯燒不到高溫,大部分的作品半生不熟,現在黑皮紅骨已成為真假玉成窯鑒定依據之一。玉成窯還有個特點那就是書卷氣。前面講到那是士大夫文化中冒出的一股清流,玉成窯的書卷氣也是有時代背景的——同治中興。

3、有書卷氣的作品——得意趣

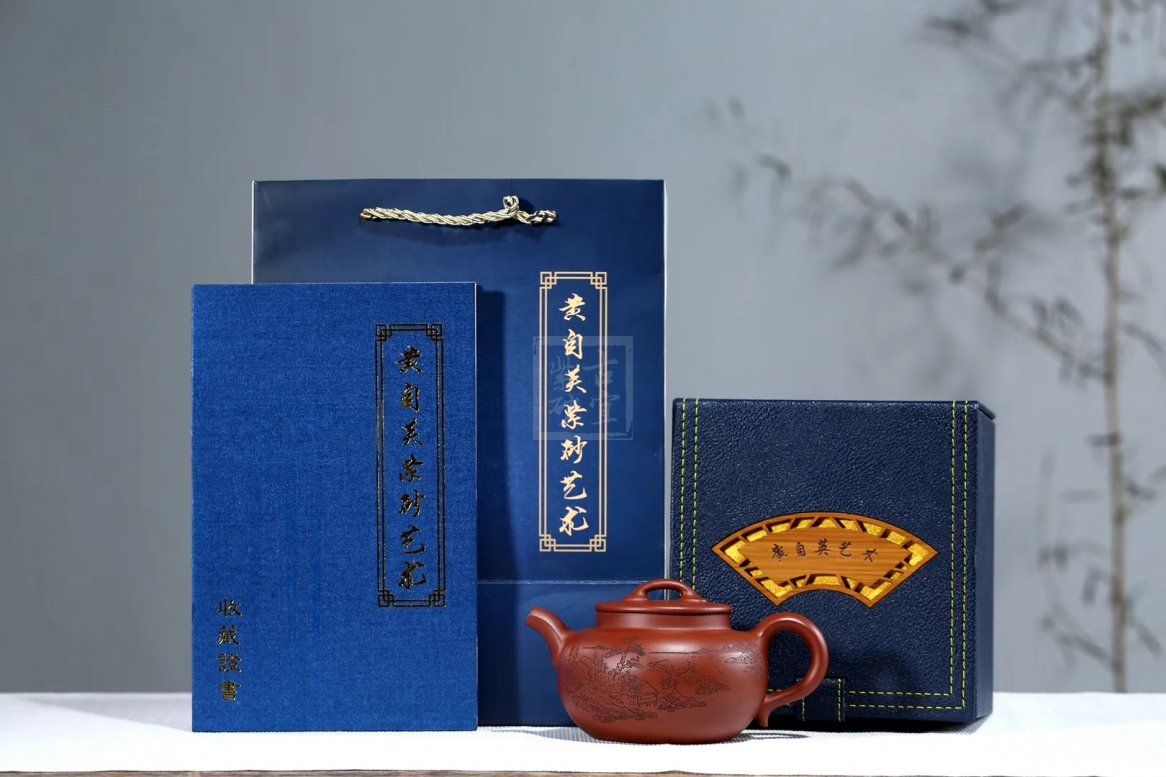

那什么叫書卷氣呢?它是一種高雅的氣質和風度,是良好素質的外在表現,書卷氣采自書卷得益于孜孜不倦的讀書。如圖2、圖3、圖4所示作品。

歷史上時大彬、阿曼陀室、玉成窯、民國時期的俞國良、現代的顧景舟、孔良法等都是有書卷氣的。

審美有趨同的地方,但每個人的審美差異也不同,因為欣賞的角度不一樣。

而現在的一些個人特點鮮明的大家也有他們特殊的美:

1、靈氣,以徐漢棠為代表;2、巧,以呂堯臣為代表;3、功,以何道洪為代表的精功;4、靜,以周桂珍為代表的作品顯示了自身的定力、靜氣;5、氣質,最讓人驚嘆的是鮑旭琦的大氣,那是真正的皇家文化、貴族氣質。

生活中,大自然中處處都有美,但真正的美是在人的心中。

紫砂壺自北宋以來,經過代代藝人不斷,目前已經形成了比較完整的藝術體系,總結起來有以下幾個方面:

(1)材料體系。紫砂藝人對于泥料的采礦,篩選以及練泥,在明代時大彬等紫砂大家就已經對宜興地區所產的特殊泥土形成了獨特的處理方法,并且對各種紫砂泥土的調配,燒成溫度及各種細微變化和呈色有著系統而科學的經驗積累。

(2)工藝體系。從粗陶中誕生的紫砂壺,運用了獨特的拍打成型和鑲接成型的方法,這種工藝是對紫砂泥特性的挖掘,大約在明代中晚期,制作紫砂壺的工具已與現代工具基本一樣,已十分完備。而紫砂手工藝中的拍打,啞光以及啄壺嘴,把等工藝也同時完備。這一工藝充滿著陶瓷藝術的手工制作魅力,至今仍吸引著世界各地的陶瓷藝術家來到宜興學習和參觀。

(3)燒制體系。從與粗陶混燒到采用盒子裝燒,不粘雜質,到完全掌握溫度的高低,以及窯內氣氛的把握,使各種泥質的茶壺能夠有最佳的呈現。

以上三個紫砂壺體系看似與藝術性關系不大,實際上他們是整個紫砂壺藝術體系的基礎,而且紫砂壺藝術的欣賞都建立在對泥土的質感之美,工藝的純熟和流暢,燒成的火候恰到好處等方面。

(4)造型體系。紫砂壺在造型上可謂千變萬化,但其中又是有規律可循的。按照造型分類紫砂壺可分為光貨,花貨,筋囊貨,而按不同的形態特征,又可以分為圓器,方器,素器等幾類。

(5)裝飾體系。宜興紫砂壺原則上主要是充分利用紫砂泥料固有的機理質感,造型和泥色的變化特點表現其裝飾效果。紫砂壺往往在成型過程中同時完成裝飾工藝,如線條的裝飾以及造型上弧面反弧面的利用等。除了造型自體裝飾外,還有印章款識,彩釉裝飾,泥繪裝飾和普遍使用的書畫陶刻裝飾等。裝飾圖像所具有的文化內涵,所負載的種種人生,歷史,審美體驗等,使紫砂壺的藝術體系形成了日益豐富的文化底蘊。

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 發表,轉載請注明來源!