認知紫砂

宜興紫砂簡介 – 紫砂學堂

江蘇省宜興市是爾國極為要害的陶瓷產區(qū),素有“陶都”之稱而名揚中外,享譽天下藝苑的宜興紫砂工藝陶,更以其特殊的本料材質,高超的手工本領,古樸的天然光彩和百態(tài)千姿的造型藝術,在工藝美術苑林中標新立異,它沒有僅是宜興的光榮和驕氣,并且是中華民族引以驕氣的特出保守工藝和民族文明結晶。

宜興紫砂陶是集陶瓷工藝和器皿造型、雕刻、圖畫、書籍法、文學、金石藝術于一體的概括性藝術,它始于北宋,盛于明清,大概閱歷了以下幾個啟展階段:

一.自宋代延至明正德(約十世紀至十六世紀),為紫砂陶首創(chuàng)時代,1976年,宜興羊角山古窯遺址出土了洪量紫砂陶殘器。經南京大學履歷系和南京博物院審定,這座紫砂古窯址的年月為北宋。1966年南京出土的吳經墓(明嘉靖12年墓葬)紫砂提梁壺一件,其紫砂造型,創(chuàng)造技法與羊角山宋窯殘器的拼復件對于比,實足一脈相承。宋代墨客歐陽建、梅堯臣等的詩作中,也都有閉于紫砂茶具的詩句,明正德年間,睹諸文件的記錄的卓越陶工有金沙寺僧和供春。

二.明嘉靖至萬積年間,是宜興紫砂的老練時代,先有董翰,趙梁,元暢,時鵬“四大師”,繼偶爾大彬、李仲芳、徐友泉“三大師”。個中以時大彬最負盛名。其制壺技法一改早期的制法,實足改用槌片、圍圈、挨身筒的成型法和泥片鑲交成型法,是紫砂本領上的一個奔騰。

三.明末至清代,為紫砂工藝的昌盛時代。明末至清雍乾年(十七世紀晚期至十八世紀初期),紫砂工藝向化妝紋樣,款式圖案造型啟展。明末項圣思所作“桃杯”(現存南京博物院),創(chuàng)造本領精致,局面完備,構造纖密,堪稱砂器寶物。這一階段最超過的代表為康熙晚期的陳鳴遠,大作以本領和創(chuàng)意睹稱。

十九世紀早期紫砂作風有很大轉化,閉頭人物是仕子學者陳鴻壽(號曼生),他對于紫砂陶藝的奉獻,是第一次把篆刻動作一種化妝手法施于壺上。

清講光,咸有年間,卓越的紫砂名手邵財主,大作選泥扼要,造型深奧,本領高明,啟一代纖巧糜繁之風,博得盛譽。

四.近代和新穎,宜興紫砂達到昌盛時代,從泥料質量到工藝過程,從紫砂科研到派別革新都有新的啟展,名手有黃玉麟、裴石民、朱可心、顧景舟、蔣蓉、汪寅仙等。個中顧景舟的大作線條流利和緩,派頭渾樸澎湃,勘稱“壺藝巨擘”。

歷代紫砂名士,應用宜興得天獨厚的紫砂陶土,用精致的雙手和聰慧本領,賦之予藝術和靈感,創(chuàng)造出富裕民族、文明特性和藝術性命的紫砂陶藝珍品。連年來,聞名書籍畫藝術家劉海粟、李可染、唐云、程十發(fā)、韓美林等也都為紫砂大作自撰銘文,題詩作畫,并自革新款,使紫砂的藝術地步和文明檔次有了新的升華。

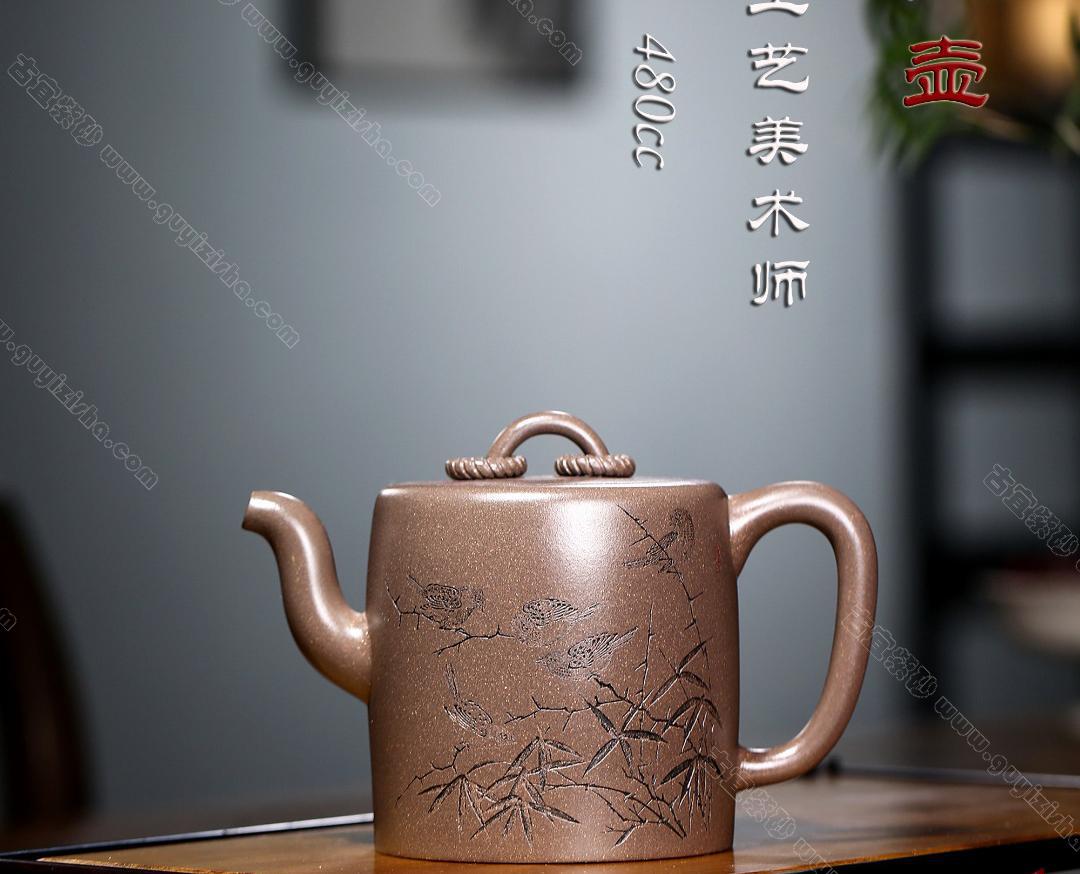

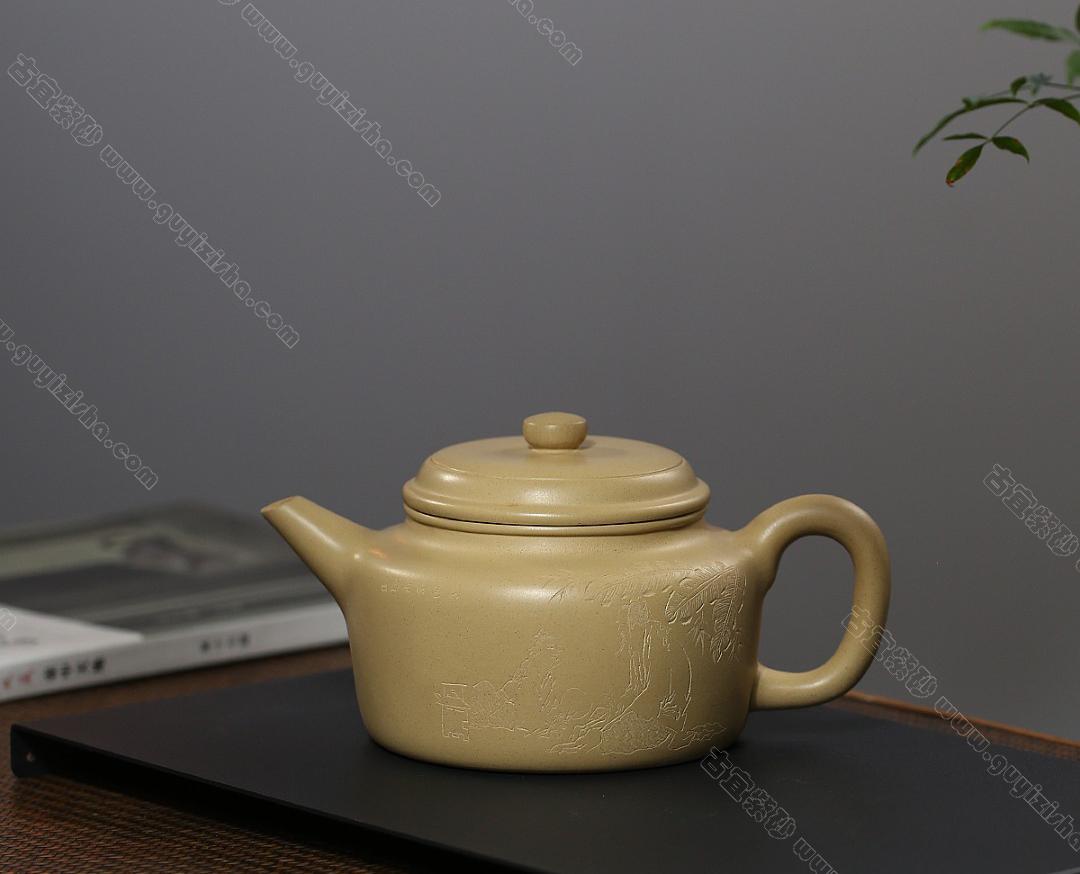

宜興紫砂陶品類稠密,有壺,杯,碟,瓶。盆。文具雅玩。人物雕刻等等。個中的茶具為代表之作。宜興紫砂壺,沒有僅有極高的藝術價格,并且有無可比較的特殊便宜:因表里沒有施釉具備良佳的透氣本能,所烹之茗,醇芳活潑,沏茶沒有走味,貯茶沒有變色,越宿沒有易餿;沏茶沏以啟水時,冬沒有易冷,夏沒有炙手;賞用日久,越安擱細潤,光亮高古,有“塵世茶具稱為首”的贊美。

藝術性與適用性的兼具,文明內在與藝術表白方式的普及,使宜興紫砂越放洋境,飲譽天下。早在一九二六年和一九三O年,宜興紫砂便分離在美國費城和比利時天下博覽會贏得金、銀質獎,此刻,宜興紫砂天下更是人才濟濟,名家迭出,成便卓越。他們創(chuàng)造的紫砂杰作屢次在海表里要害展評中獲獎:在海內,先后贏得國度品質銀質、金質獎,世界陶瓷藝術展評四個一等獎,世界工藝美術百花獎等光榮;在國際上,獲萊比錫國際博覽會金獎。一九九O年和一九九一年陸續(xù)二屆獲北京國際博覽會金獎,并有很多杰作當選中南海紫光閣和海表里博物院、館珍躲,供國際伙伴,藝術名家審定。近十多年,對于外啟擱進一步夸大了宜興紫砂的國際作用,外國盼望領會與熟悉紫砂,并精心舉行學術鉆研,藝術商量;觀賞收躲亦成風成潮,尤是港、臺地域的博物館,文物館也積極介入競買,得后視為珍品收躲,一九八九年七月二十八日,臺灣還博門出了一套紫砂郵票,同四枚,分離為清陳子跬南瓜壺,清陳鳴遠束紫三友壺,清何心舟仿曼生十八式黃泥壺和清惠孟臣梨皮朱泥壺;一九九一年正月十八日,臺灣刊行故宮名壺郵票一套五枚,個中清加彩方把壺亦為紫砂珍品。

爾國黨和當局從來格外閉懷和正視紫砂陶工藝的啟展,中心領袖人彭真、李瑞環(huán)、喬石、朱容基、周培源等都曾光臨宜興察看,對于紫砂陶藝的保守繼續(xù),對于外傳播和本領表現賦予誠懇指揮。在各級領袖的熱情閉懷,社會各界的支援和寬大伶人的勤奮奉獻下,宜興紫砂藝術這朵民族之花、工藝奇葩,必將越啟越艷,大擱異彩。

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 紫砂 發(fā)表,轉載請注明來源!