紫砂術語

窯溫是越高越好嗎,紫砂壺正常要燒幾遍

紫砂術語

2020年6月20日

4501

段泥會吐烏,是由于其在入窯燒制時間的溫度沒有夠而引起的,也便是窯溫要素。那么,是沒有是說燒窯的溫度越高越佳呢?

本來也沒有是如許。

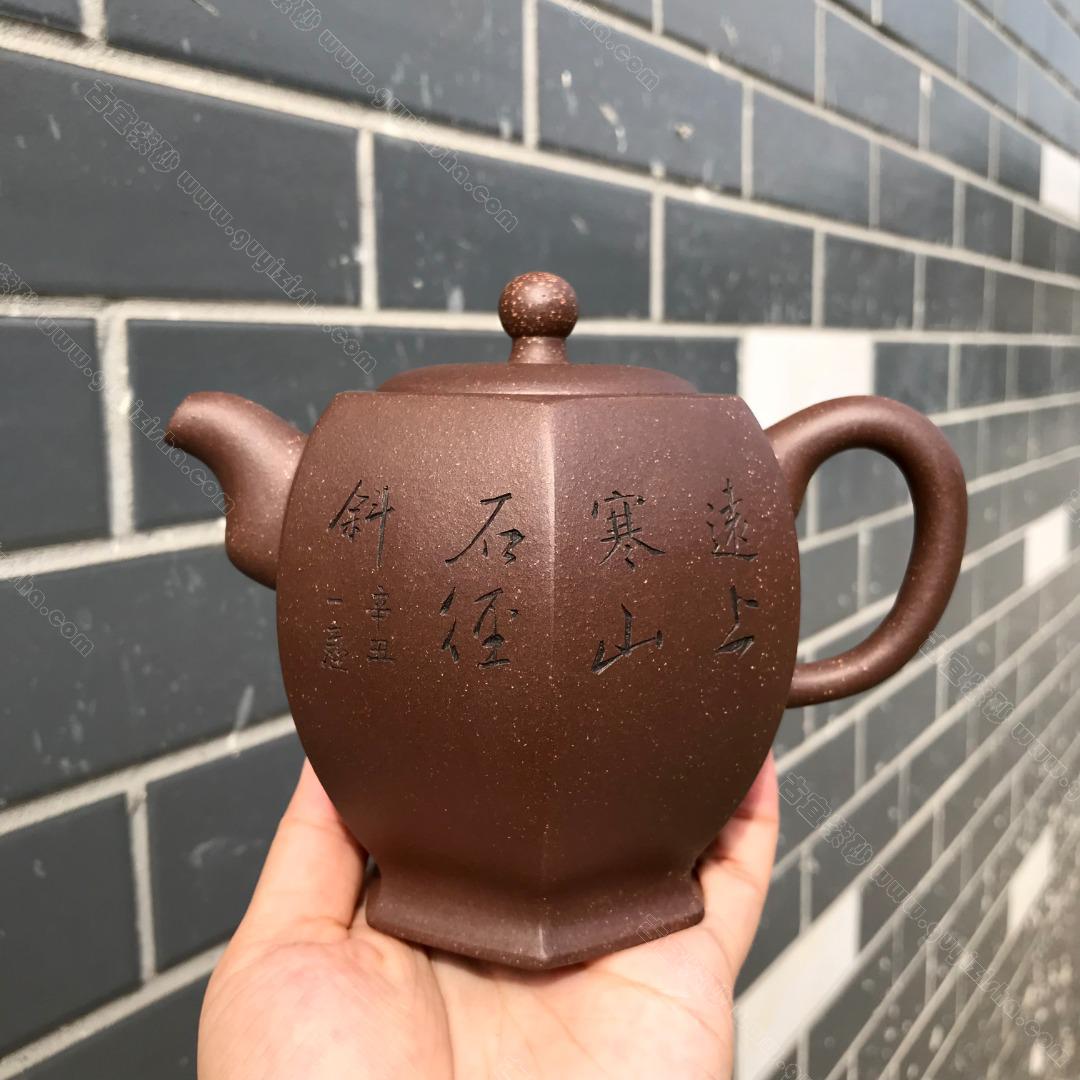

紫砂壺沒有共的泥料有其沒有共的燒結溫度,只消到達誰人溫度便不妨,共種泥料沒有共溫度下,壺身也浮現出沒有共的效驗。

朱泥結晶度較高,印泥次之,段泥末尾,這也是段泥透氣性佳的一個緣故。

溫度沒有夠咱們稱之為欠火,色彩淺淡沒有凈,段泥便會吸附烏色素進而展現出吐烏;

溫度太高咱們稱之為過分,壺身十分毛躁,還會起小小的爆裂陳跡,以至發生變形、起泡等缺點。

胎質精致,透氣性和吸水性會變差。所以沒有是越高便越佳的,不過說高溫的更難燒制,只消滿腳燒制央求、到達預期效驗便不妨了。

然而是在本質操縱中,咱們第一次燒制都是欠火的,第二遍燒才會到達央求溫度,這也是咱們常說的紫砂壺燒二遍,燒矮溫與燒高溫。

第一遍燒制矮溫,燒完后取出,整建壺口和蓋墻,使壺的口蓋越發平坦周到,也是整口。

第二遍燒制高溫,到達泥料結晶溫度,這個時間的壺普遍來說都是制品了。

也有的壺在第二遍燒完之后,創造砂料呈色沒有理念,于是再進窯燒第三遍。

天然了,燒制的遍數越多,結晶水平便會越高,燒壞的危害也比擬高。

其余第一遍燒制后的壺必定沒有能過水,不然燒制第二遍確定會出問題燒壞的。

燒高溫,多燒幾遍這二種說終歸便是一個燒成技巧,其最后仍舊為器物效勞的。

沒有論什么溫度、幾遍燒成,只消末尾能為咱們浮現出一件盡大概親近完滿的器物,那么便是佳技巧,值得探求的技巧。

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 紫砂 發表,轉載請注明來源!

熱評文章

最贊的文章

發表評論

電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注