紫砂術語

老泥“老”在何處

紫砂術語

2020年6月2日

2909

向來有個觀念“本礦老印泥”,“本礦”的說法,重要夸大泥料未通過拼配,是純料。那么“老印泥”的“老”,是指什么呢?

平凡所說的泥料的“老泥、老料”,有二種觀念,一種是與“嫩”相對于:

所謂“老”,是指“砂性沉”的礦料,其石英顆粒多,成泥后用于制壺,成型難、燒結溫度高。

另一種觀念是指泥料在陳舊期上辨別,與“新”相對于。

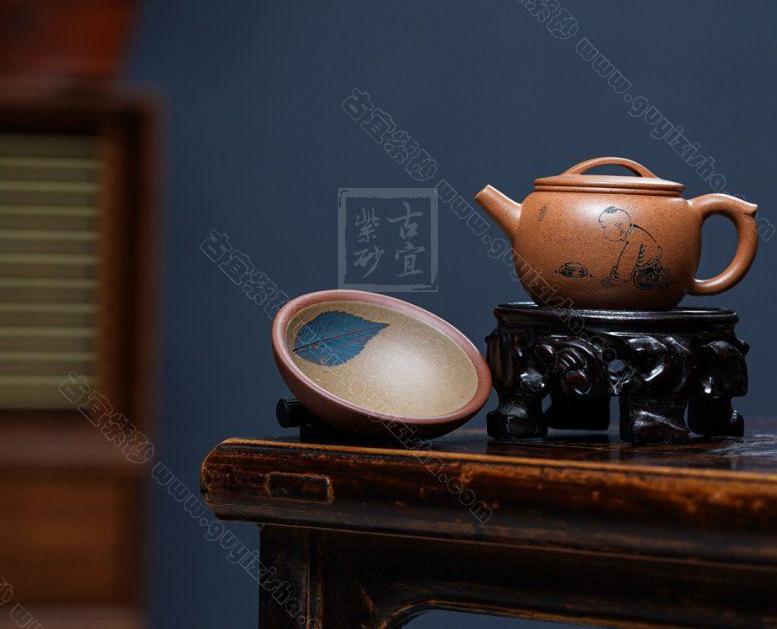

陳舊期長的泥俗稱“老泥”,制坯時可塑性相對于高,燒成后光彩相對于溫潤,近期泡養即光潤高古;陳舊期短的泥俗稱“新泥”,制坯時可塑性相對于矮,成后光彩相對于澀滯,長久泡養亦搞澀沉悶。

泥料的陳舊期,在某種意思上說是越久越佳,但是陳舊期太長的泥,在制壺前需從新回煉。

陳舊亦稱“陳化”,俗稱“睏料”、“睏泥”,古稱“養土”。陳舊并沒有是簡單的“萬古間擱置”,而是把濕泥塊擱入沒有透日光、沒有通氣氛的窖窯或者陶缸內,還要統制必定的溫度和濕度,以佳處腐植酸的天生和發揚。

陳舊時間大多需12個月才華成為水分勻稱分散、有機質充足領會、可塑性鞏固、成型沒有易啟裂的“腐泥”,俗稱“生泥”。

陳舊發酵了的泥喊干“生泥”,“生泥”還得由教授本人在泥凳上介入往日制坯結余的“熟泥頭”后,再多遍鍛煉,才華成為可供制壺的到達理念可塑性和勻稱度的“熟泥”。

所以,偶爾間咱們感觸一把紫砂壺的成型只是不過幾天,以至幾小時的時間,但是其背地,卻是數年的專心。

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 紫砂 發表,轉載請注明來源!

熱評文章

最贊的文章

發表評論

電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注