認知紫砂

宜興紫砂:朱泥起皺的原因到底是什么?

認知紫砂

2020年3月21日

2231

赤色,算得上是華夏最典范的臉色,古時也多被稱為朱色。

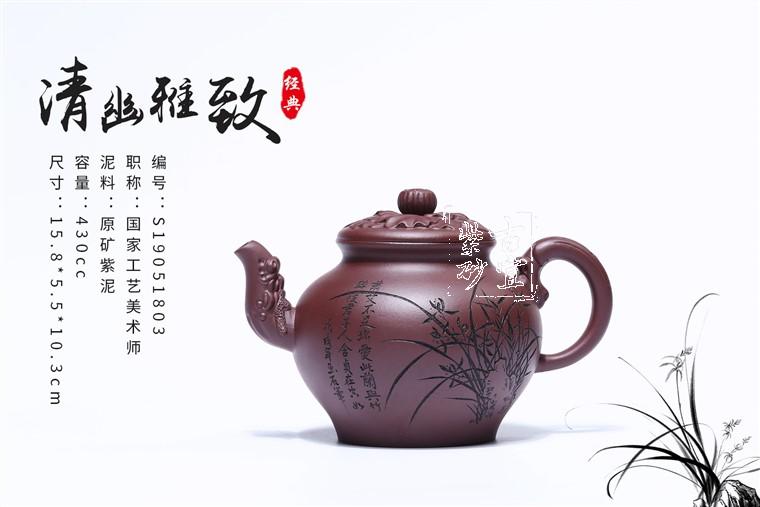

稠密紫砂泥猜中,朱泥動作紅泥的一種,精致溫潤,深受寬大壺友喜歡。

共時,它也是爭議較多的泥料之一,坊間傳播“無皺不可朱”的風聞,被奉為金科玉律般的存留,這句話果然對于嗎?

這事,得從終歸什么是起皺說起。

什么是起皺

當你靠近考察一把朱泥壺,會創造壺身有相似漣漪一般的陳跡,瞅上去很凸出,果然用手摸上去感慨,卻不顯著坎坷覺得,零亂中卻讓人覺得很平易。

這便是真實的朱泥起皺的格式。

說到這,大概有壺友會擔憂:拿一張毛糙的紙面包住生胚,這陳跡也太輕易模擬了。

不必擔憂,虛假的朱泥,壺身有皺,然而是壺把和壺嘴偶然。

為什么會起皺

含砂量矮,含鐵量高,中斷比例較大,這便是燒制后輕易起皺的最大緣故。

燒制時壺身中斷,里面松散的構造逼近、收緊,而最外層因為沒法持續逼近只可向外突起,錯啟陳設。

正因為如許,所以朱泥壺較之其余泥料,輕易皺、輕易變形、也輕易裂。

無朱不皺?

這個論斷并不千萬于,究竟許多傳世的朱泥大作也不起皺。

由此不妨判決,朱泥的起皺水平不妨報酬統制。

然而這并表示著不妨轉變所有泥料的個性,而是說在平常視距下你簡直不會覺察到壺身有起皺。

凡是事必有其度,朱泥起皺不假,然而請修樹在必定溫度的條件下。

窯溫可控處置到位的狀況下,燒成后的朱泥壺不妨干到除非貼在暫時瞅才會創造壺身起皺。

本文源自微信大眾號:紫砂壺收躲

本文由 紫砂學堂 作者:古宜 紫砂 發表,轉載請注明來源!